2008年02月29日

「パトゥ」 神戸・中山手 フランス料理

閏年。したがって29日がある。

神戸の「パトゥ」。「あまから手帖」5月号「僕を呼ぶ店」の取材で訪れました。

編集者とランチを食し、そこからインタビューに入る。

ランチメニューにするかアラカルトにするか・・。迷うことなくアラカルトとしました。

前菜にアスパラガスがあると聞きました。

アミューズは牡蠣です。

火を入れることで旨みを凝縮するのですが、添えられた野菜の酸味との一体感は、おもわずうっとりするほどでした。いやあ、これでこの日のランチは素晴らしいとの予感です。

投稿者 geode : 05:28

2008年02月28日

「ジョヴァノット」 大阪・本町 イタリア料理

大阪本町のイタリア料理「ジョヴァノット」です。ここの上村和世シェフとは、かれこれ20年近い付き合いになります。不思議な縁です。この日は、フレンチのシェフ一人と企画のスタッフ二名、合計4名での食事です。

まずは、柴山の蟹がでました。

生を冷水でさらして、アンチョビとガルムで軽く味付けしたものです。かすかな塩分と香りがいいです。

続きを読む “「ジョヴァノット」 大阪・本町 イタリア料理”

投稿者 geode : 01:34

2008年02月27日

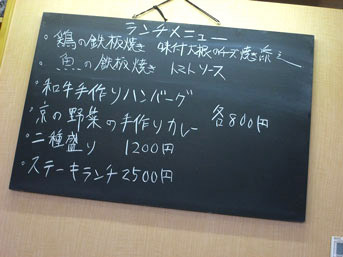

「むねつぐ」 大阪市・福島 鉄板焼

毎週月曜日は、朝日放送で「美味菜彩」の定例会議です。午前11時から始まり。この日は、比較的早く終了。福島の焼き鳥屋さん「あやむ屋」の永沼さんから聞いていた鉄板焼の「むねつぐ」に向かう。

ビルの二階。一階にランチメニューを記した黒板がある。

投稿者 geode : 01:35

2008年02月26日

「芦屋川 むら玄」 芦屋市・奥池南町 蕎麦

有馬温泉に「むら玄」という蕎麦屋がある。当主は、村上熙さん。元写真家です。好きが高じて、蕎麦を打ち続け、とうとう蕎麦屋を開業となったのであります。

この「むら玄」の新展開が「芦屋川 むら玄」です。住所は、奥池南町ですが、芦有道路の入り口すぐそば。なんとロケーションのいいところなんでしょう。

建物は、滋賀県高島町の酒蔵を移築した客室と、蕎麦を打つスペースの2カ所に分かれます。なんとも贅沢な空間です。もちろん、そこに並ぶ椅子やテーブルは上質なものが揃っています。

じつは、ここ特製の鍋が完成、その披露を兼ねての食事会です。メンバーは「大人組」などの版元の渡部さん、「ステーション」の吉島編集長、神戸の編集プロダクション・藤原さん、ライターの宗田さんに「あまから手帖」編集部です。

投稿者 geode : 05:00

2008年02月25日

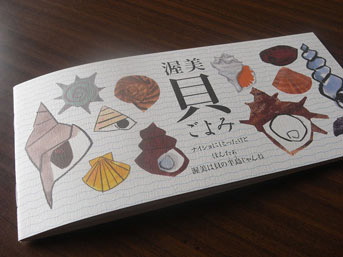

「玉川」 渥美半島・田原市 食堂

渥美半島の食キャンペーンを友人のライターが手がけている。

渥美半島は「貝」の半島である。日本では珍しい横長の半島。よって内海と外海がある。ということは海水に変化があり、獲れる貝の種類も多いということでした。

昔から渥美半島には「あさりの押し寿司」があり、慶事には食していたということ。それをブラッシュアップさせた寿司も作り、大々的に売り出すこととなったのだ。

また「貝ごよみ」という可愛い冊子も完成していた。

一応、この貝キャンペーンの締めくくりとしてイベントが開催され、僕は基調講演を担当しました。

「スローフードな宿」取材で、全国を旅しているといろいろと見えてくることもおおいのです。そん経験をもとに、食による町おこしの実例を話しました。

終了後、「玉川」という食堂で貝が食べられるということで、友人のライターと街つくりカウンセラーの女性と三人で向かいました。ホント町の食堂そのもの。二階は宿になっていて宿泊も可能です。

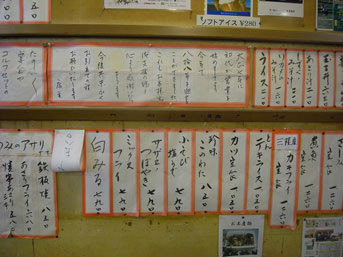

店内には、料理名が書かれた札がずらりと貼ってあります。

投稿者 geode : 02:17

2008年02月22日

「魯山人と鯰」 京都・何必館 現代美術

「あまから手帖」連載企画です。

京都祇園「何必館」の学芸員・梶川由紀さんが、毎回ゲストにちなんだ魯山人の作品を選び、そこから対談が始まります。

4月号のゲストは、伝説の料理人・元「ジャン・ムーラン」のオーナーシェフ・美木剛さんです。美木さんは、稀代の読書家であると同時に芸術にも造詣の深い人物です。また魯山人の偉大なるファンでもあります。

初回の大阪大学・鷲田清一総長

二回目の建築家・竹山聖さん

と同様に、美木さんの美術や写真に対する視点というか、その美学には感心することしきりです。

そんな美木さんに、梶川由紀さんが選んだ魯山人の作品は、「鯰」です。

これは1923年魯山人が40歳の時の作品。須田青華さんの窯で焼いた作品。これが焼き物の初期で、67歳で死ぬまで20万点の作品を残すというから、やはり魯山人は傑物ですね。

投稿者 geode : 01:15

2008年02月21日

「魚津屋」 京都・御前高辻 日本料理

「冬になると、ここの蟹ははずせませんね」と友人の建築家。「ここの蟹の話しをすると○○さんが食べたいと」と、先輩の音楽家。「行く度になんか面白いもん出してくれるな」と同級生の銘木商などなど、総勢11名の宴となりました。

東京からは中華料理の名人も参加です。

京都御前高辻の料理屋「魚津屋」。

まあ、ここは付き出しのセンスが見事です。ホント、いつも驚くものを供してくれるのです。この日も「人参葉と人参」「ふきのふき」です。

ふきは、ふきの葉を湯がいた煮汁で作るのでふきの味わいしっかり。

投稿者 geode : 01:50

2008年02月20日

「ルナール ブルー」 京都・姉小路高倉 フランス料理

以前ディナーで紹介した京都・姉小路高倉のフランス料理「ルナールブルー」のランチです。

ここのランチは、ワンプレートランチもあり、それもかなりのお値打ちなんですが、この日はコースにしました。

前菜をチョイス、メインもチョイスというプリフィックス。

若い料理人も含んだ7人のテーブルは、メニュー選びから盛り上がりです。

僕は迷わず田舎風のパテです。

しっかり詰まった基本に忠実なパテですが、よこにたっぷりの野菜が付いているのもうれしい限り。

続きを読む “「ルナール ブルー」 京都・姉小路高倉 フランス料理”

投稿者 geode : 05:27

2008年02月19日

「岡北」 京都・岡崎 麺類

京都の街に雪がふる。

底冷えがまだまだ威力を発揮する季節なのです。

こんな気候には、温かいうどんがうれしいということで、京都・岡崎の「岡北」です。

休日の昼下がり。満席で少し並びました。

寒い時には、あんかけです。

まずは、京都の「たぬき」です。

投稿者 geode : 01:44

2008年02月18日

「祇園 さ々木」 京都・八坂通り 日本料理

久し振りの「祇園ささ木」です。なにわ料理の指導者・元「天神坂上野」のご主人・上野修三さんや、編集者とともにでかける。上野さんは初の訪問です。

いささか佐々木浩さんも緊張気味の様子。

まずは津居山・蟹の茶碗蒸しです。

これで冷たくなった身体に温かさが戻ってゆきます。

投稿者 geode : 02:40

2008年02月15日

「トラモント」 京都・寺町 イタリア料理

先月岡山の「吉田牧場」に出かけたとき、話題に上った京都の古くからあるイタリア料理店「トラモント」。寺町通りと二条通りが交差するそばにある。外観は喫茶店のような感じです。

和歌山の川湯温泉の宿に向かうため、カメラマンのハリー中西さんと二人で出かけました。かなり久し振りです。

投稿者 geode : 06:02

2008年02月14日

「まんまるの月」 京都・三条東洞院 鉄板焼き

「あまから手帖」2月号で「プチレストランないとう」の内藤さんお薦めの店です。

以前から気になっていた一軒。ようやく辿り着いた感じです。

金曜日の夜、カウンターもこあがりも満席です。女性客が目立ちます。

カウンターの一角に落ち着き、メニューを眺める。これがなかなか興味深いんです。まんぼやきなど懐かしいのが、並んでいます。

最初にオーダーしたのが、フィンガーフード盛り合わせ3種。

自家製ベーコン&オニオントマトスモーク、蓮根のこんがり焼きからしマヨネーズ、加茂トマトのきつねピザ。きつねピザは、薄揚げを焼いたところにトマトとチーズ、そして上からバーナーで炙るのです。自家製ベーコンが旨かったです。

続きを読む “「まんまるの月」 京都・三条東洞院 鉄板焼き”

投稿者 geode : 05:01

2008年02月13日

「HEARTY」 東京・代官山 カフェ

一泊二日の東京。

午前中は、「フードジャーナリスト会議」を3月6日、大阪で開催。その打合せ。その後、午後は「スローフードジャパン」の三役会議に出席です。

会議終了後、「料理通信」編集部にて「フードアドレス」について、犬養裕美子さん、君島佐和子編集長と座談会。なかなかエキサイティングな内容となりました。午後7時から9時半まで、しっかり喋る。

そこから代官山に移動。アートディレクターの宮川一郎さんと、合流。宮川さんが日常食事をする「HEARTY」へ。カフェのような佇まい。旨い、予感が。

投稿者 geode : 02:21

2008年02月12日

「木乃婦・フォアグラ」 京都・新町仏光寺 日本料理

京都「木乃婦」でのディナーです。

この日は、「Rougie」というフランスのフォアグラのスペシャリストが作ったフォアグラを使ったディナー。

それも「木乃婦」三代目の高橋拓児さんとフランスから来日の二つ星シェフ、ティエリー・マルクスとのジョイントです。

まずは先付けから。

ティエリー・マルクスは

ボルドー・ビー玉・キャビア。ワンスプーンで登場です。まさにビー玉に見えるその中にキャビアが潜んでいます。

高橋さんは、

雲子キャビア。雲子の上にフグの一塩を置き、そこにキャビアを。微妙な塩分の違いが旨みを増殖です。

続きを読む “「木乃婦・フォアグラ」 京都・新町仏光寺 日本料理”

投稿者 geode : 05:09

2008年02月11日

「PAINDUCE」(パンデュース) 大阪・本町 パン

大阪ガス本社ビル1階の「フラムテラス」で「クッキングトークショー」。

このイベントは、年に6回開催。関西の有名シェフやパティシエを招き、調理デモストレーションをおこなっていただく。その進行役を僕が務めるというわけです。

この日のゲストは、京都・北山「マールブランシュ」の江崎靖彦シェフパティシエです。

作ってもらったのは、ヴァレンタインディも近いということもあり、チョコレートマカロンです。

終了後、京都でおこなわれている「日本料理アカデミー」の「日仏料理ワークショップ」に出かける前に、軽い昼食を。

本町にある「PAINDUCE」です。

続きを読む “「PAINDUCE」(パンデュース) 大阪・本町 パン”

投稿者 geode : 05:18

2008年02月07日

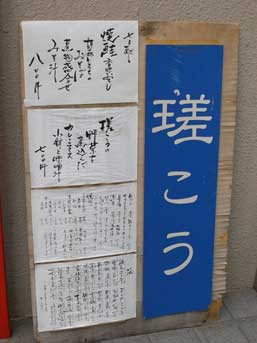

「瑳こう」 大阪・本町 和食

大阪・中津「あまから手帖」編集部で編集会議を終え、地下鉄に乗り本町下車。サイトの打合せ。二十分ほど時間があるので、久し振りに「瑳こう」で昼食。

ビルの奥まったところにあるが、ビルの入り口にランチの告知が。

焼鮭 香味おろし

胡麻とろろのおそば

煮物盛り合わせ

みそ汁、ごはん

800円とある。

値打ちありそう!

投稿者 geode : 22:06

2008年02月07日

「トゥールモンド」 大阪・土佐堀 フランス料理

大阪・土佐堀「トゥールモンド」の高山龍浩さんが還ってきた。約二ヶ月のフランス武者修行を終え、新たな決意を胸に再開です。

店内の様子は、少し変化しました。ややレストランっぽくなった。

夜のメニューは、おまかせのみ。昼はアラカルトというスタイル。

フランス料理のシェフ、料理番組を手がける放送作家、小学校からの同級生と僕の4名。シェフのみ12歳年下の辰年。四名とも辰年、ちなみに高山シェフは24歳年下の辰年。なんとドラゴンクラブであります。

アミューズは、百合根とポワローのクレーム、ウニと温度卵。

中に入った百合根は、適度な硬さを残しているが、その食感と旨みは秀逸でした。インパクトのあるアミューズです。この百合根の硬さは、高山さんの一つの方向性を示しているとも思ったのです。

続きを読む “「トゥールモンド」 大阪・土佐堀 フランス料理”

投稿者 geode : 01:44

2008年02月06日

「鮨 まつもと」京都・祇園・鮨

パリのシャルルドゴール空港を出発したのが午後1時半過ぎ。関空に到着は翌日の午前9時半過ぎです。約11時間のフライト。

そこから「祇園ささ木」の佐々木浩さんと祇園の「鮨 まつもと」に電話を入れ、午後0時半頃に予約をしました。フライト中から鮨の話しが盛り上がり、そのまま直行ということになったのです。

昨年後半より昼の営業を開始された。

13貫のコースをお願いしました。

ヒラメの昆布締めから始まりです。

締めた感覚が江戸前の身上。この酢の具合が、フランスから一気に日本の胃袋に変わってゆくのです。

すみいか

こはだ

これも江戸前を代表する仕事。中に芝エビのおぼろを少し挟んでいるのです。この微妙な甘さもいいのです。

づけ

これまた江戸前の技。いまではづけという言葉が、ごく普通に使われるようになったのは驚きです。

中とろ

煮ハマグリ

これがなくては江戸前とはね。旨い。

さより

かすご

エビ

ぐじのあぶり

ホタテ

うにの小さな丼

穴子

これは塩とツメあり。おもわず笑顔がこぼれてくるのです。

かんぴょう巻き

締めに玉子です。

二人三脚の「鮨 まつもと」。この店の出現で京都の江戸前鮨の世界が広がったといっても過言ではないでしょう。

鮨まつもと

京都市東山区祇園町南側570-123

電話075-531-2031

2/5付、

☆『マスターソムリエ岡昌治の「心に残る今月の一本」

Vol.5 「Sine Qua Non (シン・クア・ノン) 」(ロゼ)

1/30付、

☆『海外通信』Torino通信 Vol.5

「チョコレートブーム」

公開しました。↓

http://

www.kadokami.com/http://

www.kadokami.com/

投稿者 geode : 01:42

2008年02月05日

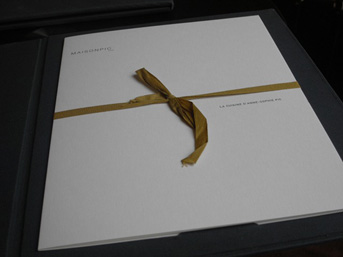

「MAISON PIC」 フランス・ヴァランス フランス料理

パリからTGVに乗り、約2時間強の街・ヴァランスのレストラン「MAISON PIC」は、昨年三つ星を獲得したレストラン。1992年に三つ星を失って以来、15年振りの復活です。それも56年振りの女性シェフ、「ミシュラン」史上4人目です。シェフは、アンヌソフィー・ピックさん。ここは100年以上の歴史を持ち、彼女は4代目です。

思っていたよりモダンな建築。このレストランの向かいは、ごくごく普通のマンション。しかし一歩足を踏み入れると、その世界に入り込んでしまうのです。

「アペリティフは、サロンかテーブル?」と聞かれサロンを選択。そこにアンヌソフィー・ピックさんも笑顔で現れ、「今日は楽しんで行ってください」との挨拶。

アペリティフは、特製シャンパーニュとピーチ。これがまるでシャンパーニュそのもの。透明ですが香りはピーチ。

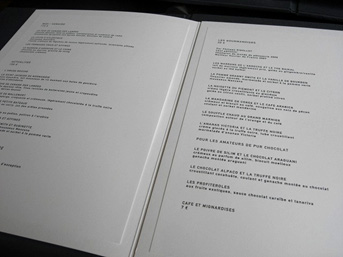

それを飲みながらメニューを選ぶ。

コース料理は、前菜三皿に魚と肉。この肉がリードヴォーであったので、それをバスク豚に変更可能かと尋ねると「大丈夫ですが、ブレス産の鶏がおすすめ」とのこと。それに従いました。魚もシーバス(すずき)に変更。

アミューズが運ばれる。右からカボチャに生姜、サンマルセランというチーズにクミンを入れたコロッケ、アボカドにイングリッシュソース、チョリソ・ミント。どれも小さいがインパクトありです。

それをいただきテーブルへ。

パンはマスタード風味を。

ここでもアミューズです。フォアグラのクレームブリュレに青リンゴのムース。これは傑作です。フォアグラのコクに青リンゴの酸味と、ムースに仕込まれた角切りなどの食感の差異が、見事なリズムとバランスを作り上げていました。いきなりやられました。

前菜の一皿目。帆立です。帆立はポワレに、バスマティというインドの芳香米とミルクのムースをソースに。この帆立の火入れの見事なこと。唸ります。

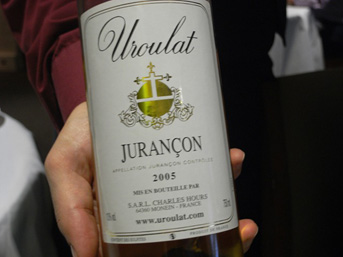

ワインです。

前菜の二皿目。鴨のフォアグラの料理ですが、このフォアグラのしっとりした食感は、これまで食したフォアグラを凌駕すると思えるほどでした。ソースはビーツ。この酸味と甘みの二重奏とフォアグラの相性の良さには、驚きと感激です。

前菜の三皿目。アスパラガスです。

テクスチュアがクランチィとクリームと記されています。その言葉通り、右はカリッとした食感で左が滑らかなムース状態です。この中にはトリュフのピュレとチョコレートが忍んでいます。これが意外なぐらいいいバランスです。

そしておすすめのすずき。

オニオンのコンフィにヴァンジョーヌ(ジュラ地方で取れる黄色のワイン)でキャラメリゼされたウォールナッツ。この微妙な甘みとすずき。そのすずきは皮目がパリッとではなく、しかしきちんと火が入り、旨みの引き出しは申し分ありません。すずきの質も素晴らしいものでした。

口直し。上からマンダリンオレンジ、シェリーのジュレ、グランマニエル。これで口をさっぱりです。

ワインが変わります。

メインは、ブレス産の鶏です。トリュフソース。鶏の下に敷かれた野菜は、ニンジンがことのほかのおいしさです。もちろん鶏の旨みはジューシーかつコクあり。流石におすすめのことはあります。噛む毎に鶏の旨みを実感です。

チーズが運ばれてきました。

この圧倒的な品揃えには感動です。サンマルセラン、コンテ、コルシカのチーズ、フルムダンベールをチョイスしました。サンマルセランのコクと旨みはいまだ舌が覚えています。

デザートの一皿目は、チョコレート。

この美しさにバニラアイスが素敵。

続いて小菓子が登場。

友人が選択したデザート。

僕は、パイナップルとトリュフです。

この取り合わせが何の違和感もなく胃袋に収まってゆきます。まあなんともいえない均衡を保っているのです。

「fat Duck」や「「Le Pre Cateran」という三つ星とは異なるコンセプト。ある意味、もっともモダンなフランス料理という印象も受けたレストランです。

小学校からの同級生にして医師。今回の旅仲間とアンヌソフィー・ピックさんとの記念撮影です。

彼女は、じつにたおやかで、その性格がすべて料理に反映されているようでした。

MAISON PIC

285, Avenue Victor Hugo

26001 Valence – Alpes – France

+ 33 (0)4 75 44 15 32

1/30付、

☆『海外通信』Torino通信 Vol.5

「チョコレートブーム」

公開しました。↓

http://

www.kadokami.com/http://

www.kadokami.com/

投稿者 geode : 02:07

2008年02月03日

「Le Pre Cateran」 フランス・パリ フランス料理

英国から英国航空でフランスへ。昼間の「Fat Duck」の印象が余りにも強烈。到着が夜遅いこともあり投宿するホテルの近くの「ムーリス」のバーで軽く一杯。

というのも、この時期日本からフランスに来ている人達が多く、ここで落ち合うことに。岡山の鮨屋さん、ワイン屋さん、チーズ屋さん、医師(ブルゴーニュの騎士団授賞式に参加)、大阪のファッションバイヤーに我々と、大グループとなる。

翌日の昼は、「Le relais du venise」というステーキ屋。これは昨年の10月にも訪れた店。いつも満員。10月5日の日記。

http://www.kadokami.com/blog/archives/2007/10/index.html

夜は、昨年度の「ミシュラン」で三つ星を獲得した「Le Pre Cateran」。ブローニュの森の中、威厳あるレストランです。

店内は豪華でシック。僕達は8名なので、一番奥の個室めいた部屋でした。三つ星で、ガラスのテーブル。その真ん中には花が。パリ在住のフードジャーナリスト・伊藤文さんも一緒です。彼女は、この春ジョエル・ロブションとピエール・ガニエールというフランスを代表する料理人の翻訳本を同時に2冊出版とするという人物です。これは楽しみ。

ここは前菜とメインを一皿ずつチョイスというのが通常なのですが、僕は前菜を二皿にしました。

アミューズは、手前がタマネギのブルーテにシャンピニョンのスープです。

ブルーテは滑らかに仕上げられたスープ。

そこにシャンピニョンのソースがかかり、見事な甘みと食感の二重奏です。

僕は、前菜にウニを選びました。三皿セットです。

まさにジョエル・ロブションの正統派後継者・フレデリック・アントンの面目躍如といたプレゼンテーションです。

皿に敷き詰められたのは、ウニのゼリー、そこに白がセロリのピュレ、赤がウニのピュレという世界です。これが渾然一如となって口の中でウニの香りが広がるのです。

横に置かれた白い皿は、ウニのフランです。まあ茶碗蒸しということになります。

そして殻に入ったのは、ウニとリンゴのパルフェ。この三点セットでウニの前菜が完成です。

次の前菜は、メートルのおすすめのモワール。つまり骨髄ですね。

この立派なモワール。中身、骨髄もたっぷりです。それを小さなスプーンで取りだしパンにのせ、塩をかけ食べると、塩分ととろみでなんと旨いこと。

手前は、骨を器にキャベツのピュレをバルサミコで香りつけたもの。

ここにもモワールかと思ったのですが、これはキャベツ。しかし、このキャベツの甘みは格別。しっかり食べきると、メートルが「お前はフランス人みたいに食べるな」とのこと。あなたのおすすめじゃないですか。

メインは鳩です。これは二皿攻撃。

大きな皿は鳩の胸肉に鳩のフォアグラ(内臓のパテ)を貼り付けた料理。濃厚にして美味。その横に添えられた血入りソースの旨さには感動です。ねっとりしながら鉄分や甘み、ややクリームのまろやかさなどバランスが取れたソースでした。

別皿は、もも肉のソテーとフォアグラのラビオリ。この火入れも素晴らしいものでした。

そこにはトリュフの粒とコンソメがかかります。

デザートはチョコレート。

昨日の「Fat Dack」とは全くことなるコンセプト。その比較の面白さもあり、しかし、ジュエル・ロブションの力は偉大であります。

Le Pre Cateran

Routede Suresnesbois de Boulogne

75016 Paris FRANCE

01 44 14 41 14

1/30付、

☆『海外通信』Torino通信 Vol.5

「チョコレートブーム」

公開しました。↓

http://

www.kadokami.com/http://

www.kadokami.com/

投稿者 geode : 23:39

2008年02月02日

「FAT DUCK」 英国・ロンドン モダン英国料理

今回の旅、前半のハイライトです。

ロンドンから約一時間。ちいさなカントリーサイドに、本当に古い建物。カントリーハウスが建ち並ぶ一画に「FAT DUCK」。

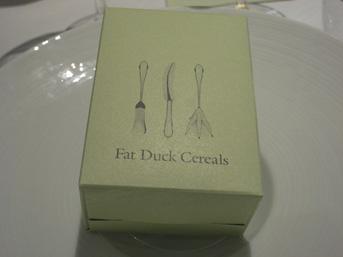

ここのシンボルマーク・フォーク&ナイフが印です。

目立つことなく、ひっそりと客を待っているという印象を受けました。

店内の天井は低く、まさにカントリーハウスの趣です。心がゆったりと、落ち着いてきました。

まずはオリーブを摘みながら乾杯。これが素晴らしい旨さなんです。

TASTING MENU AND WINEにしました。

さあ、「FAT DUCK」の始まりです。

テーブルサイドにメートルが現れ、液体窒素を使ったメニュー。

これはアラン・シャペルへのオマージュとなっていました。マイナス196℃液体窒素で卵白のムースを作り、その中にライムジュースとウォッカを入れる。うえには抹茶の粉末がかかる。

「気をつけてもって、一口で食べてください」と。食べると一瞬にして口のなかで溶け、ライムの香りが広がる。ライムは食欲を促し、茶やウォッカの中に含まれる分子の働き、が口内の洗浄との説明です。出だしからやられました。

バターも無塩と有塩。

続いて2色のゼリー。「オレンジとビーツのゼリー。オレンジから食べてください」と。

下の黄色から食べると、苦味が。おやっと思って褐色を食べると甘い。つまり黄色にはイエロービーツ、褐色がブラッドオレンジ。色と味わいは逆。視覚のマジックです。オレンジが黄色という固定観念を見事に裏切るのです。

次は牡蠣料理です。

牡蠣はちゃんと包丁が入り、ホースラディッシュ、パッションフルーツ、ラベンダーの香り。チュイルもラベンダーの香りが漂う。これはストレートに美味しいのです。

次がガスパッチョ。

色が紫色です。真ん中のアイスクリームはポメリーのマスタードのアイスクリームで、ソースは赤キャベツ。ガスパッチョといえばトマトが必と考えるんですが、歴史を繙くともとはトマトを使っていなかったという。これも既成概念を疑い、研究を重ねた結果です。

さて、小さな器と木の台。

そして奥にグリーンの台があり、

そこから一枚フィルムを取りだし口に入れる。オークの香りが口の中に充満です。それもややスモーキー。

器の中には

下にグリンピースのピュレ、鶉のゼリー、ラングスティーヌのクリーム、フォアグラのパルフェが、それを下からすくってたべる。

続いて横のトリュフのトーストを食べる。

すると奥の台に水を注ぐと、再びオークの香り。

オーク、トリュフ、鶉、など土や森の香りを感じながら食べるというマジックです。どれも旨さがちゃんとあるのです。

ホワイトチョコレートとキャビアの料理。帆立のタルタル。

ホワイトチョコレートとキャビア、この二つが何故同居するのか。じつは分子レベルでこの二つを繋ぐアミンという存在があるという。違和感なくすっと落ち着いてくれる。

フォアグラのローストです。

このフォアグラが傑作です。脂分が適度に抜けしっとりした食感。アーモンドのクリーム、アマレットのゼリー。カモミールの香りなどが渾然一体となっているのです。冷凍のフォアグラを使った逸品です。

つぎは「SOUND OF THE SEA」。

まず貝殻が届く。中にI PODが、イヤフォンをすると海の音が流れてくるのです。

その気分になって隣のプレート。

まさに海岸です。鰻の稚魚、ウニ、ハマグリ、牡蠣などなど。泡は海草の泡です。砂に見立てのはタピオカの結晶です。これはまさに海岸で遊んでいる気分を想起させる料理で、磯の香りを感じるとともに、どこかノスタルジックな思い描くのです。

次は、

皿一面にピンクグレープフルーツ。バニラのクリームにアーティチョーク。リコリスのゼリーで包まれたサーモン。

このサーモンの火入れが素晴らしく、しっとりした仕上がりです。

鳩の料理です。

ソースが血のソースなのですが内臓とクリームが入りすこぶる付きのおいしさ。この鳩に対する火の入れ方も完璧で、旨みを逃すことなく完成させるテクニックも流石です。おいしさの追求という命題もきちんとクリア。

そしてアールグレイのお茶です。

「そのまま角度を変えずに真っ直ぐ飲んでください」と。最初は熱いのと冷たいのが上下と予想したのですが、なんとこれは左右にそれが分かれていたのです。唇の真ん中で分かれるのには驚きです。

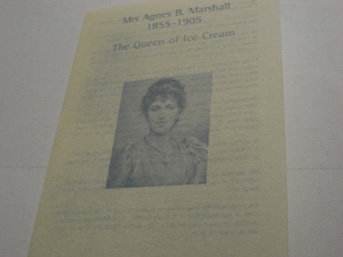

コーン入りのアイスクリーム。

これは液体窒素を使った料理の魁へのオマージュ。19世紀半ばに活躍した、アグネス・マーシャルという女性がその人で、彼女に敬意を表したメニューです。

小さな筒に入った料理は、真ん中の棒をつまみ中の粉をつけると、ラムネの味わい。松の香りも含まれ、野を駆けめぐっている思い出が蘇って来るのです。

すると次のデザート。

ブラックカラントのシャーベットにマンゴー。そこのちゃんと松の香りが含まれて繋がりをもっているのです。

さあ、そこから本格的なデザートですが、サービスマンは「グッドモーニング」といって朝食をサービスするような趣きです。

紙のケースが。

これはシリアルが入ったスタンダードな大きさです。

中には根菜類のチップ。

そこに甘いミルク。

まるでシリアルモードですが、デザートです。

そこにメートルが現れ。プレゼンテーションです。

卵の殻を割ってパンに。もちろん卵ではありません。そこに液体窒素を注ぎ、アイスクリームが。それを上にのせてサーブです。

フレンチトーストにベーコンチップ、スクラブルエッグとなるのです。味わいは甘く、しかし香りはベーコンをしっかり感じるなど見事です。これは心に残る料理をサービスしたいという思いから生まれたもの。朝ご飯を家族で食べるというシチュエーションを演出したのです。となりは紅茶のゼリーです。

そろそろ大団円。チョコレートワインです。

1660年代、チョコレートが伝来した時代はボルドー、ポートワイン、砂糖、チョコレートを混ぜて飲んでいたとか。その現代版ということです。つまりルーツを探り、それをモダンにという手法です。

次はグミ。WHISK(E)Y。

ここにスコットランドの地図があり、それぞれウイスキーの産地があり、そのグミなんです。それを味わう水はスペースサイドの仕込み水という徹底です。上からGLENLIVET, OBAN, HIGHLAND PARK,

LAPHROAIG,そして飛んでJACK DANIELS。それぞれきちんとそのウイスキーの味。素晴らしいデザートです。

アールグレイ。

オレンジとニンジンのキャンディ。マンダリンのエアーチョコレート、スミレのタルトにアップルパイのキャラメルです。

食後は厨房とラボを見学しました。思ったよりコンパクトな厨房と実験室のようなラボ。まさに化学と料理の融合が行われていたのです。

しかし、料理は生きるために不可欠、それを楽しみ、つぎに考えるというテーマというか哲学を持ち込んだ。これは一つの衝撃で、料理の新たな方向性でもあるのです。

なんともドラマチックでエキサイティングな体験でした。また食べに行きたいと思う料理でもあります。

1/30付、

☆『海外通信』Torino通信 Vol.5

「チョコレートブーム」

公開しました。↓

http://

www.kadokami.com/http://

www.kadokami.com/

投稿者 geode : 08:27